Dans le cadre d’un projet immobilier, de construction ou d’aménagement, le plan de situation est un document essentiel. Il figure parmi les pièces à joindre obligatoirement à une demande d’autorisation d’urbanisme, comme un permis de construire ou une déclaration préalable. Pourtant, il reste souvent mal compris par les particuliers. Qu’est-ce qu’un plan de situation ? À quoi sert-il ? Comment le lire ou le réaliser correctement ? Voici tout ce que vous devez savoir.

Qu’est-ce qu’un plan de situation ?

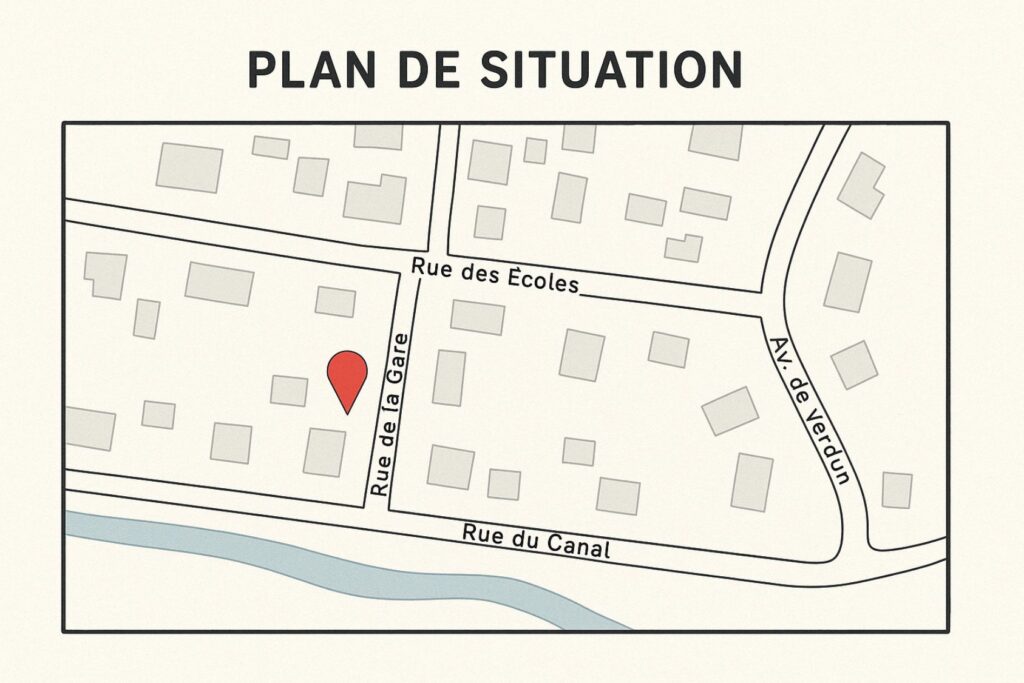

Le plan de situation est un document graphique qui permet de localiser un terrain ou un projet immobilier dans son environnement géographique immédiat et au sein de la commune. Il s’agit en quelque sorte d’une « photo d’ensemble » qui donne une vision globale de l’emplacement du projet à une échelle large.

Ce plan peut être dessiné à la main ou généré à partir d’un outil cartographique (type Géoportail ou Google Maps), mais il doit impérativement respecter certaines règles pour être recevable par les services de l’urbanisme.

À quoi sert un plan de situation ?

Le plan de situation a plusieurs fonctions clés :

- Identifier l’emplacement précis du terrain sur le territoire de la commune.

- Évaluer la compatibilité du projet avec les documents d’urbanisme, comme le Plan Local d’Urbanisme (PLU) ou la carte communale.

- Vérifier les servitudes qui peuvent s’appliquer au terrain (zones protégées, périmètre ABF, zones inondables, etc.).

- S’assurer de l’accessibilité du terrain et de sa desserte par les réseaux.

- Faciliter l’instruction du dossier de demande d’autorisation d’urbanisme par l’administration.

En résumé, il sert à situer le projet par rapport aux enjeux du territoire : voisinage, voies de communication, zones réglementées, etc.

Quand le plan de situation est-il obligatoire ?

Le plan de situation est exigé dans toutes les demandes d’autorisation d’urbanisme, et notamment dans les cas suivants :

- Permis de construire

- Permis d’aménager

- Permis de démolir

- Déclaration préalable de travaux

Il est listé comme pièce PCMI1 (permis de construire pour maison individuelle) ou DP1 (déclaration préalable) dans la nomenclature officielle.

Sans ce document, votre dossier est incomplet et ne pourra pas être instruit par la mairie.

Que doit contenir un plan de situation ?

Un plan de situation répond à des exigences précises définies par le Code de l’urbanisme. Il doit contenir :

- L’orientation (le nord géographique doit être indiqué)

- L’adresse du terrain ou sa référence cadastrale

- Les voies d’accès et noms de rues

- Le contour du terrain concerné, souvent en rouge ou en surbrillance

- Une échelle graphique (souvent comprise entre 1/5 000e et 1/25 000e)

- Une légende si nécessaire

- Le titre du document (« Plan de situation »)

👉 Astuce : Pour les communes situées dans un secteur protégé (ex. : à proximité d’un monument historique), il est conseillé d’indiquer les périmètres spécifiques (zone ABF, site classé, etc.).

À quelle échelle doit-on le fournir ?

L’échelle dépend de la taille du projet, mais aussi des exigences de la commune. Les échelles les plus fréquemment acceptées sont :

- 1/5 000 : pour les projets en milieu urbain dense

- 1/10 000 ou 1/15 000 : pour les projets en zone rurale ou peu construite

- 1/25 000 : rarement utilisée, sauf pour les très grandes parcelles

L’objectif est de montrer clairement l’implantation du terrain dans la commune.

Comment réaliser un plan de situation ?

1. Utiliser des outils en ligne

Voici quelques services gratuits pour générer un plan de situation :

- Géoportail : outil officiel de l’IGN, très précis

- Cadastre.gouv.fr : utile pour afficher les parcelles cadastrales

- Google Maps ou Google Earth : pratiques pour une vue aérienne simple

- OpenStreetMap : carte libre d’accès

2. Délimiter clairement la parcelle

Une fois la carte générée, entourez clairement la parcelle concernée (en rouge, en gras ou avec une flèche) pour qu’elle soit immédiatement identifiable.

3. Ajouter les mentions obligatoires

Sur le plan, pensez à intégrer :

- Une flèche indiquant le nord

- Une échelle (graphique et/ou numérique)

- L’adresse exacte ou la référence cadastrale

- Le titre du document

4. Exporter et imprimer

Le plan de situation doit être joint en format papier ou PDF selon la procédure de dépôt (en mairie ou en ligne via le portail https://www.demarches-simplifiees.fr).

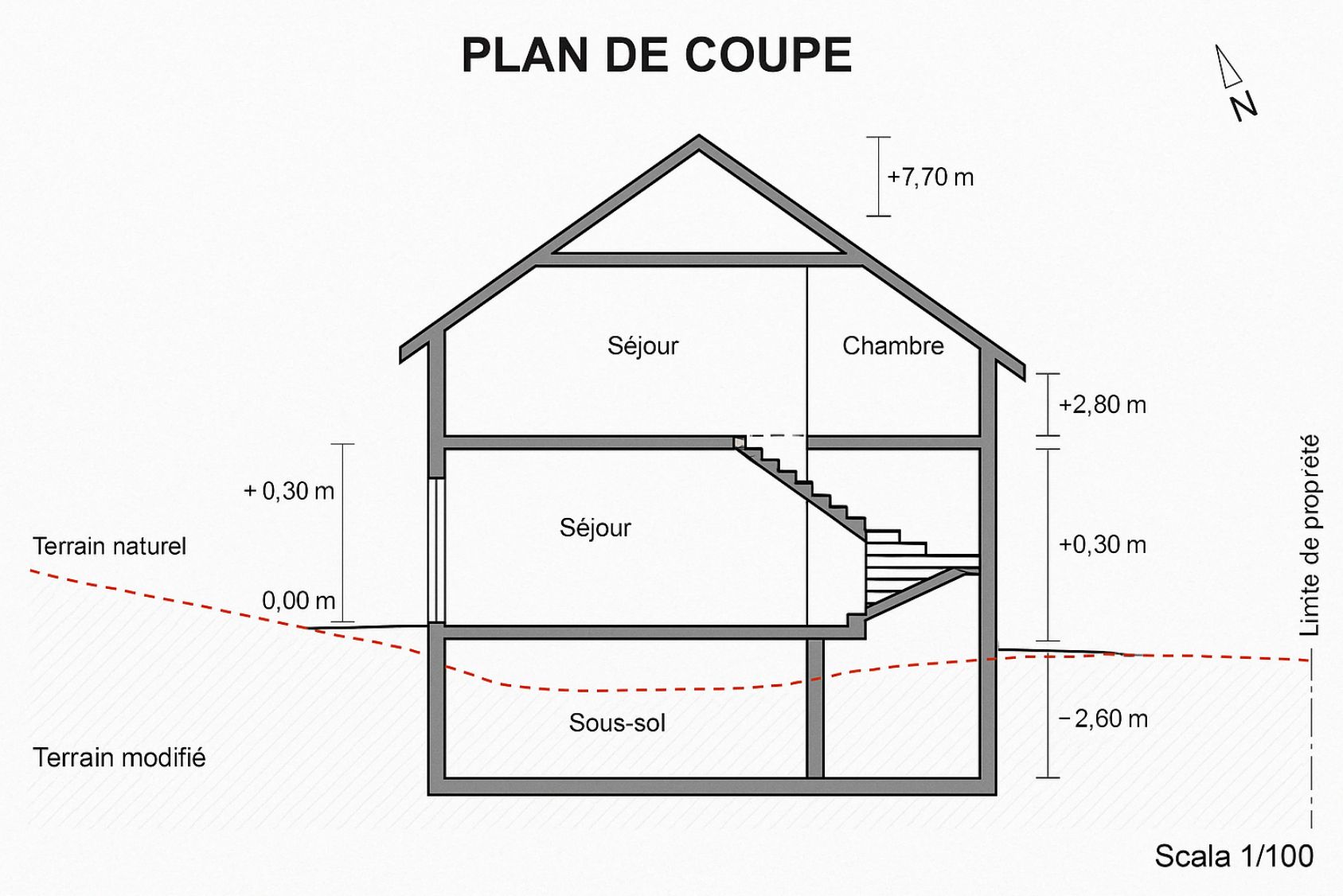

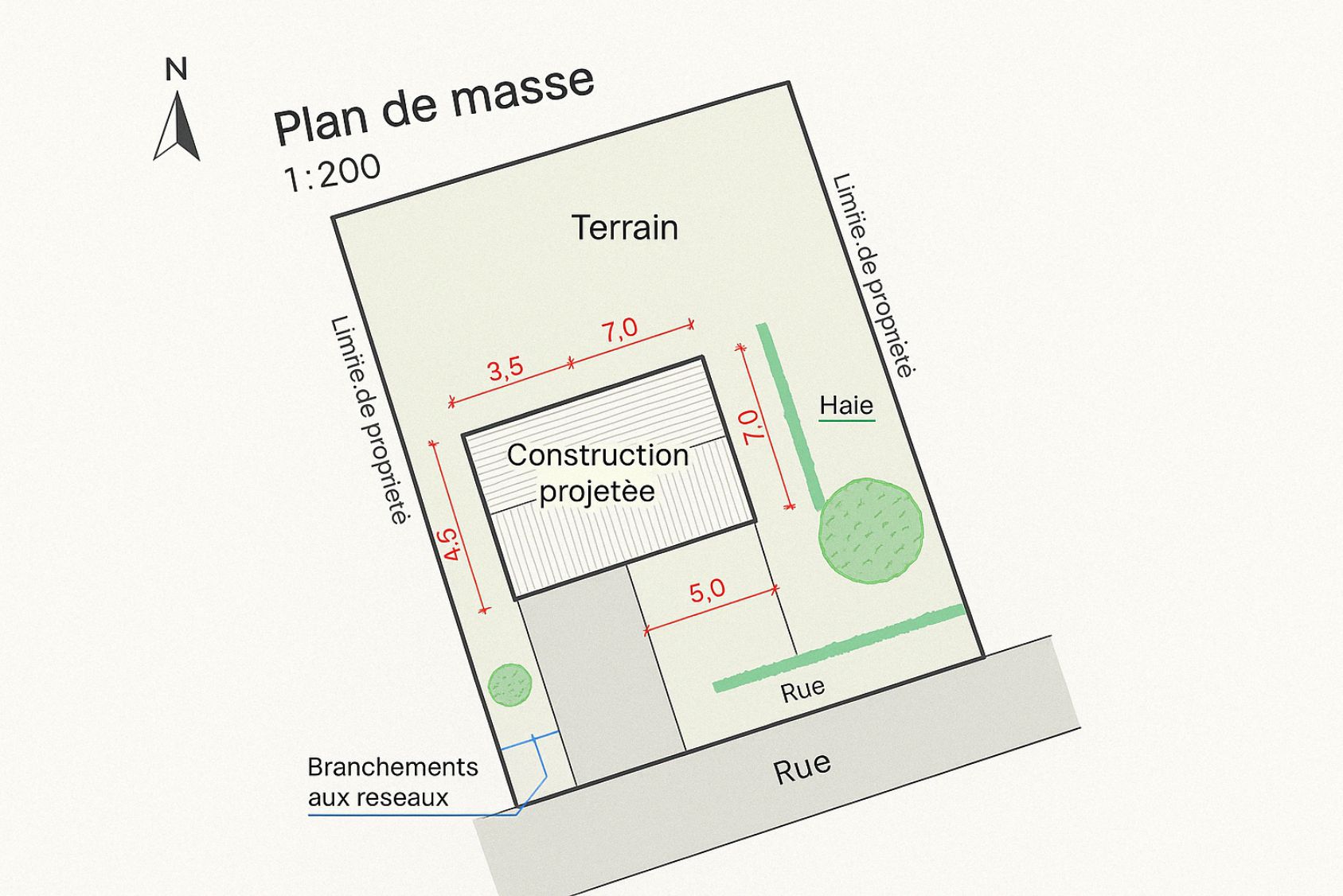

Quelle différence entre plan de situation et plan de masse ?

Ces deux documents sont souvent confondus, mais ils ont des finalités différentes :

| Plan de situation | Plan de masse |

|---|---|

| Montre l’implantation du terrain dans la commune | Montre l’implantation du projet sur le terrain |

| Échelle large (1/5 000 à 1/25 000) | Échelle plus précise (1/500 à 1/200) |

| Utilisé pour situer le projet par rapport à l’environnement général | Utilisé pour vérifier l’implantation du bâti, les distances, les accès |

| Obligatoire pour toutes les demandes d’urbanisme | Obligatoire pour les projets de construction |

Bonnes pratiques pour un plan de situation réussi

Voici quelques conseils pour éviter les erreurs courantes :

- Ne pas utiliser une échelle trop réduite : le terrain doit être lisible.

- Ne pas oublier d’indiquer le nord : c’est indispensable.

- Vérifiez que les noms de rues et voies d’accès sont bien visibles.

- Joignez un plan de situation actualisé : pas de version trop ancienne.

- Si besoin, ajoutez une légende pour expliquer les symboles ou couleurs utilisés.

FAQ sur le plan de situation

Peut-on faire un plan de situation soi-même ?

Oui. Tant qu’il respecte les exigences de lisibilité et d’information, un particulier peut réaliser son plan de situation lui-même, notamment à partir d’outils comme Géoportail ou Google Maps.

Le plan de situation peut-il être refusé ?

Oui. Si le plan est illisible, mal orienté, sans échelle, ou si le terrain n’est pas correctement identifié, le dossier sera jugé incomplet et l’instruction ne pourra pas débuter.

Faut-il un plan de situation pour une simple clôture ?

Oui. Même pour des travaux mineurs soumis à déclaration préalable, un plan de situation reste requis pour localiser précisément le terrain dans la commune.